수지의 한 병원에서 환자의 몸속에 박혀있는 칼날을 뒤늦게 발견, 재수술한 것으로 알려져 물의를 빚고있다.

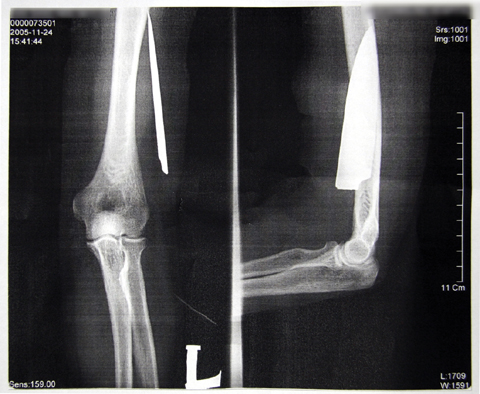

병원측은 환자의 팔꿈치 속에 약 11cm의 칼날이 박혀있음에도 불구, 22일여의 치료과정 동안 외상만을 치료해 온 것으로 드러났다.

죽전2동의 한 아무개(41·여)씨는 지난달 1일 살고 있는 집에 강도가 들어 팔꿈치 부근에 강도가 휘두른 과도에 상처를 입고 경찰차에 의해 수지구의 S병원으로 후송 됐다.

한 씨는 “4주 진단의 결과를 받고 S병원의 담당의사로부터 주기적인 치료와 함께 물리치료를 하고 찜질만 하면 괜찮을 거라 하여 믿고 열심히 했다”며 “그러나 4주정도면 나아야 할 상처가 나아지지 않고 오히려 더 욱씬거리며 곪아 터질 것 같이 부풀어 올랐다”고 말했다.

이어 “11월 24일 치료를 위해 찾은 병원에서 상태를 이상히 여긴 담당의사가 메스로 상처부위를 터트려 부풀어 있는 핏물을 뽑아냈다”며 “상처부위를 마취 후 집게를 넣어 휘저어 보니 이물질이 있어 X-Ray를 찍어본 결과 11cm의 칼날이 들어있어 경악했다”고 당시의 상황을 설명했다.

이에 대해 병원관계자는 “칼이 찔린 자리와 칼이 박혀있는 자리 사이에는 3.5cm라는 거리가 있고 칼의 손잡이가 빠진 상태로 칼날만이 근육에 박혀 쉽게 확인이 불가능한 경우”라며 “환자가 응급실에 실려 왔을 당시에는 환자와 보호자에게 경황을 자세히 들을 수도 없었고 처음 환자를 치료할 당시 X-Ray 촬영을 하지 않은 것은 과잉진료라는 오해를 불러올 수 있는 상황이었다”고 해명했다.

병원측은 “응급실에서 치료 할 당시 칼날이 박혔다는 의문을 불러일으킬 만한 어떠한 증상과 외형상의 표시도 없었다”며 “의사의 과실로 인한 것은 아니며 칼이 박혀 생긴 증상은 없었다”라고 말했다.

S병원에서는 현재 의사의 과실에 대한 책임은 없다고 밝히 면서 칼날이 늦게 발견된 것에 대해서는 사과한 것으로 알려졌다. 또 칼날제거 수술비와 수술 후 입원비는 병원에서 부담했다고 병원 관계자는 말했다.

전문가에 의하면 “응급실에 실려 왔을 당시의 정황으로 미루어 봤을 때 칼날을 발견하기는 쉬운 일은 아니다”라며 “의사 개개인의 치료 방식의 문제로 볼수 있고 과잉진료로 인해 문제가 발생하는 일이 비일비재해 이런 사태를 나은 것이라 생각된다”고 말했다.