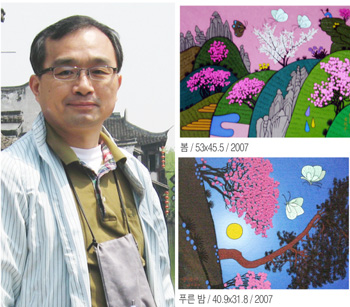

자연과 우주를 유유자적 거닐면서 노니는 듯 사유하는 갓 쓴 선비들의 모습이 마치 무릉도원에 들어선 것 같은 신비로움을 주는 이희중의 그림.

서양화가 이희중(용인대학교 회화과 교수)은 산과 달과 나무와 꽃, 새, 물고기, 나비, 사람 같은 실제 모습의 사물을 그리면서도 마치 현실에 존재하지 않은 이상향을 그린 듯 몽환의 세계로 안내한다.

그것은 사물의 형태를 단순화 하면서도 그 안에 그 사물의 형태를 고스란히 담고 있는 그만의 독특한 화법에서 비롯되는 이희중 특유의 맛이다.

검은 테두리로 구획된 듯한 산들이 화면 가득 자리하고 있지만 그 형태는 극히 단순화 돼 있다. 그러면서도 아름다운 산의 모습 그대로를 느끼게 하는 화법.

“원근법도 없애고 평면화시키는 것이죠. 그렇지만 중요한 것은 다 끌어내지요.”

쓸데없는 것은 다 없애고 그 속에 중요한 것을 모두 함축시키는 힘. 마치 무위자연의 도가사상처럼 쓸데없는 것을 다 없앤 그림속에서 우리는 마치 무릉도원같은 이상향을 발견하게 된다.

#회귀

“사람의 본성은 자연으로, 고향으로 돌아가고 싶어 하는 것이겠죠.”

젊은시절 서양적인 것, 혹은 인공적인 것을 멋있어 하지만 나이가 들면서 자연으로, 전통으로 회귀하는 것이 인간의 자연스런 흐름이라는 이희중.

그는 1985년 독일 뒤셀도르프 쿤스트아카데미로 유학의 길에 오른다. 독일에서 유학 생활의 시작은 문화적 충격이었고, 젊은 이희중의 미술 세계도 혼란의 시기였다. 유학 초기는 현대미술 사조를 흉내 내는 시간이었다. 그러나 한국학생들에게 독창성이 없다는 이야기를 듣고는 곧 정신을 가다듬게 된다. 한국의 정체성이 어떤 것이냐에 몰두했다. 전통에서 한국의 미를 찾아내는 작업이 본격적으로 시작됐다.

그 후 교수가 왜 유학왔냐고 물었을 때, 내공으로 다져진 그는 “다른 각도에서 한국을 보려고 왔다”고 당당하게 말할 수 있었다.

밖에서 보니 훨씬 더 잘 보였다. 특히 자유로운 민화의 세계에서 현대 한국 미술의 가능성을 발견할 수 있었다.

“민화에는 우리의 정체성이 있으면서도 자유분방함이 있어, 이를 잘 연구하면 미술 작품으로 한단계 업그레이드 할 수 있을 것이란 확신이 들었습니다”

물론 그같은 시도는 유학 1년 반이 지나서야 가능했다. 교수가 그의 달라진 그림을 보고 놀랐다. 그는 열정과 노력으로 도달한 한국적인 그림으로 당시 독일에서 열렸던 공모전에서 당선 돼 큰 은행에 대여섯점이 소장되며 주목을 받기 시작했다.

1991년 귀국 할 때 까지 그는 민화의 자유분방함을 응용하는 그림을 그렸다.

당시 뒤셀도르프 미협 회장이 이희중의 작품을 보고 최고라고 했었다. 그의 그림은 백남준, 앤디워홀의 작품과 함께 쿤스트 뮤지엄에 영구소장 돼 있다.

그렇지만 그의 귀소본능은 그를 한국으로 되돌아오게 했다.

#한국의 미

상상으로만 그리던 한국의 자연을 한국에 와서 실제의 모습을 보고 그리기 시작했다.

벽제에 화실을 마련한 그는 산속에, 숲속에 묻혔다. 화실 주변의 꽃과 잉어와 연못이 그의 그림으로 튀어나왔다.

한국에서 그리기 시작한 작품은 묵직했던 독일에서의 색채와는 달리 마치 원색같은 화사하고 화려한 느낌으로 변했다. 그렇지만 원색이 아니다. 화사하면서도 결코 튀지 않는 절제의 미가 중후한 무게로 실려 있는 그림.

화사하면서도 무게가 있듯, 가장 단순한 그림속에 가장 복잡한 것을 내포하고 있는 이희중의 그림은 정반합과도 같이 극과 극으로 합을 이룬다.

가장 단순한 것은 가장 복잡한 것의 다른 표현이라며 복잡한 것의 끝까지 가봐야, 갈 데까지 가본 사람만이 단순한 맛을 안다고 말하는 이희중.

요즘은 우주를 그리고 있다. 지난 여름에 이사왔다는 그의 서울 구기동 화실을 막바지 눈이 펑펑 내리던 3월 어느날 방문했을 때, 클래식 음악이 흐르는 방안에는 아주 상상적인 우주 그림이 그려지고 있었다. 우주 안에 온갖 사물들이 둥둥 떠다니고 있는 그림.

우주에 어우러져 사는 모든 사물이라고 했다. 언젠가는 가고, 또 오게 될 사물들, 보이는 것과 보이지는 않지만 느낄 수 있는 그 모든 것들이 그의 그림 속에서 자유롭게 부유하고 있다.

<박숙현 | 본지 발행 편집인>