|

||

한남정맥을 답사하는 사람들은 산악인을 포함해 상당한 수에 이른다. 그 실례로 인터넷에 한남정맥답사기를 보면 쉽게 알 수 있다. 답사 중 선답자들이 남긴 리본을 보면서 후답자들이 도움을 받을 수 있길 바라며 용인시민으로서 용인을 통과하는 산악인들에게 용인을 알리는 기회를 삼고자 ‘용인의 산수이야기’ 저자 이제학씨의 도움으로 ‘한남정맥’ 답사기를 게재한다.<편집자주>

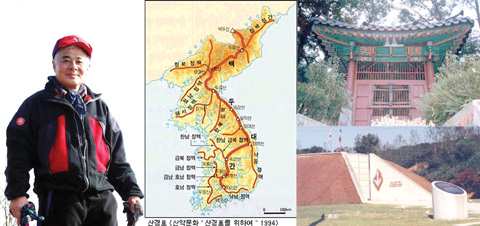

우리 한반도를 나타난 산맥을 정리한 것이 1800년경 찬표된 옛 지도 산경표(山經表)다.

산경표는 여암 신경준이 동국지도류의 산줄기 흐름을 토대로 문헌비고의 산수고(山水考)를 집필한 내용을 가지고 누군가가 찬표한 것이다.

그 내용은 전국의 산줄기를 하나의 대간(大幹) 그리고 또 하나의 정간(正幹) 그리고 13개의 정맥(正脈)으로 규정하고 여기에서 다시 가지를 쳐 뻗은 기맥(岐脈)으로 기록 했다.

산맥이름을 정리하면 백두대간,장백정간, 13개 정맥은 ▷ 낙남정맥 ▷ 청남정맥 ▷ 청북정맥 ▷ 해서정맥 ▷ 임진북예성남정맥 ▷ 한북정맥 ▷ 낙동정맥 ▷ 한남북정맥 ▷ 한남정맥 ▷ 금북정맥 ▷ 금남호남정맥 ▷ 금북정맥 ▷ 호남정맥으로 1대간 1정간 13정맥을 한반도의 줄기로 표현한다.

하나의 대간인 백두대간은 백두산에서 지리산까지 이 땅의 중심산맥이 되며 모든 물줄기를 크게 동서로 양분한다.

하나의 정간인 장백정간은 두만강과 어랑천,수성천의 분수령으로 백두대 간원산 설령봉에서 두만강 하구 서수라곶 까지다.

13정맥은 백두대간에서 가지 친 산맥으로 북쪽에 5개의정맥 남쪽에 8개의 정맥을 말하며 13개의 정맥중 용인을 통과하는 정맥이 한남정맥이다.

우리가 답사하려는 한남정맥은 13정맥의 하나로 백두대간인 속리산에서 서북쪽으로 이어진 한남북정맥이 안성시 칠현산에서 서쪽으로 뻗은 금북정맥 과 서북쪽으로 한남정맥과 갈라선다.

한남정맥은 안성시 칠현산에서 칠장산을 시작으로 강화도와 연결된 김포 문수산까지 160KM정도를 해발 200m 내외의 산들이 이어져 한강 본류와 남한강남부 지역의 분수령을 이룬다. 이 줄기를 이루는 산들은 문수산, 수안산, 가현산, 계양산, 철마산, 양지산, 수암봉, 광교산, 응봉, 성산, 부아산, 함박산, 문수봉, 구봉산, 달기봉, 도덕산, 관해봉, 칠장산 으로 이어진다.

한남정맥중에서 안성 칠장산에서 용인을 중심으로 용인에 접한 수원의 지지대고개 까지 소개 하기로 마음을 정하고 지지대고개로 향했다.

① 지지대고개(遲遲臺)

국도 1번 도로를 따라 수원을 지나는 사람들은 정조임금의 효성이 서린 역사적장소인 지지대고개에 접하게 된다. 바로 수원시와 의왕시 시경계 고개가 지지대고개다. 수원 쪽에서 왼편으로 지지대비가 있는데 이 비에는 정조의 뜻을 기리기 위해 1807년 홍문관 제학 서영보가 지었고 윤사국이 글씨를 써서 건립하였다는 기록이 남아 있다.(경기도 유형문화재 제24호)

정조가 아버지 장현세자(사도세자)의 원침인 현릉원 전배를 마치고 환궁하는 길에 이 고개를 넘으면서 멀리서나마 현릉이 있는 화산을 바라볼 수 있으므로 이곳에 행차를 멈추게 하고 현릉원쪽을 돌아 보면서 떠나기를 아쉬워 하였다고 한다. 이때 정조의 행차가 느릿느릿하였다 하여 이곳의 이름을 한자로 느릴지(遲)자 두자를 붙여 지지대고개라고 부르게 되었다 한다.

그런가하면 지지라는 뜻은 보통 느리다는 것이 아니고 예부터 부모를 생각해서 “지지”하다는 뜻으로 말하는 고사에서 유래됐다는 이야기도 있다.

공자가 노나라에서 사관 벼슬에서 물러나 노나라를 떠날 때 공자의 걸음이 너무 지지(遲遲)함에 제자인 자로가 어찌 그리 발걸음이 느리냐고 그 까닭을 물어 보니 공자가 말